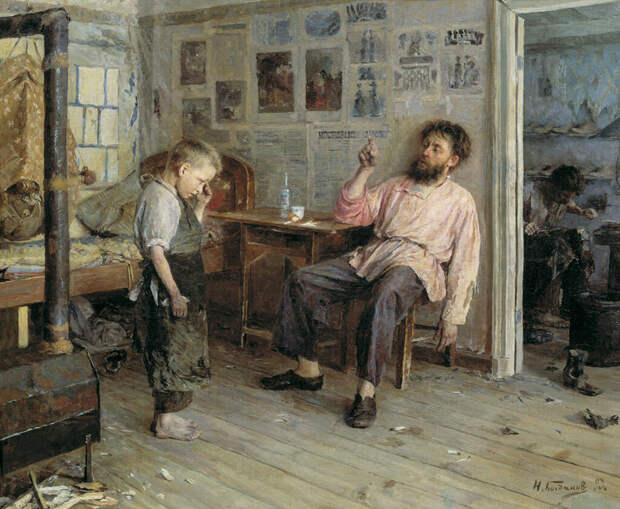

На Рождество 1886 года в «Петербургской газете» на последней странице среди рождественских рассказов появилась небольшая история про милого мальчика, попавшего в суровый взрослый мир и пытавшегося вернуться назад в детство своим письмом, отправленным по очень точному адресу – «На деревню дедушке».

Ваньку Жукова, конечно, было жалко, особенно, когда хозяйка начала ему популярно объяснять, как надо чистить селедку: «…ейной мордой начала меня в харю тыкать…».

Очень доступная и суровая наука.

А вам никогда не хотелось понять, откуда же это Ванька и что бы из него получилось?

В целом ведь можно сделать некоторые предположения. Антон Павлович достаточно намеков оставил в небольшом рассказе.

Для начала давайте подумаем, а где же находилась та деревня, в которой жил Ванька с дедом Константином Макарычем. Первое, что надо понять - «в люди», как Ваньку не отдали кому попало, хоть в рассказе и написано, что его «спровадили». По делу не спровадили, а отдали в сапожную мастерскую – набираться знаний и умений в ремесле с которым гарантированно на хлеб с маслом заработаешь. И отдавали вообще-то знакомым – тем, кого знали и тем, у кого репутация была хорошая. Это вообще-то было стандартной практикой. Как раз лет в 9-10 мальчишек потолковее отправляли в город – ума-разума набираться. Ведь Ванька из бывших дворовых и на земле работать не приучен. Значит, прямая дорога в город, в отхожий промысел, в ремесло.

А тут фишка заключалась в том, что хоть после отмены крепостного права вроде бы почти все дороги у крестьянина стали открыты – хочешь иди на стройку вкалывай, хочешь за ткацкий станок вставай, а хочешь мороженым торгуй, по факту занимались тем, где было реально пристроиться.

А реально было пристроиться к знакомым да к землякам. Поэтому Ваньку «в люди» отдали не просто сапожнику Аляхину, а сапожнику, связанному с его родной деревней.Так вот это дает нам полное право предполагать, что Ванька Жуков писал письмо «на деревню дедушке», которая располагалась в Тверской губернии. Так уж получилось, что сапожный промысел в Петербурге и в Москве был «вотчиной» крестьян-отходников и ремесленников именно из этих краев.

Отдельно выделялись Кимры. Но сапожники из Кимр, в основном в Кимрах и держали свои мастерские. Так что навряд ли Ванька был из этого богатого села. А вот из его окрестностей – вполне может быть. Да и Кимры до 1851 года принадлежали Юлии Самойловой, а потом село выкупилось. Так что никакой «барышни Ольги Игнатьевны» из рассказа в этом случае не было бы. Но не забудем об окрестностях, а заодно о деревнях Калязинского, Корчевского и Кашинского уездов. По данным 1869 года выходцы из Тверской губернии в Петербурге владели 304 из 442 обувных мастерских. В Москве ситуация была примерно такая же.

Так что сапожник Аляхин, скорее всего, был земляком Ваньки и родом все они, и подмастерья тоже, были из Тверской губернии.

Что случилось бы с Ванькой дальше?

Конечно, не исключено, что могло и вовсе ничего не получиться. И тогда его в конце концов отвезли бы с вечерней попутной лошадью в деревню и он пополнил бы ряды «питерской и московской отбраковки» как звали таких персонажей в деревне.

Но у Ваньки имелось одно важное преимущество – он умел читать и писать. На тот момент, 1886 год – это умение, которое доступно далеко не всем. Даже ближе к началу века грамотными будут не все. Хотя в столицах их станет довольно много. Это первый плюс в Ванькино будущее. Так что нельзя исключать, что лет через 15, а то и раньше, он бы смог стать членов вот такого профсоюза:

Да, в предреволюционной России существовал профсоюз приказчиков. И Ванька бы как раз подрос для того, чтобы вступить в него. Правда, это отделение профсоюза в Петербурге, там они с 1906 по 1909 год арендовали помещения в доходном доме А.А. Кушелева, построенному по принципу «дорого-богато» - эклектичном смешении разных архитектурных стилей по принципу «все лучшее сразу».

Почему-то мне кажется, что у Ваньки имелись все шансы.

✅Конечно, сначала ему ничего не платили. И кормили хлебом и кашей, как в рассказе. Это не Ванька такой невезучий. Это со всеми так поступали. Пусть радуется, что учат бесплатно. Да еще и кормят, и жилье предоставили.

✅Но потом бы его посадили работать подмастерьем. А это уже давало заработок от 80 копеек до почти полутора рублей в день - как работать станешь.

✅А учитывая, что Ванька – грамотный, у него вполне имелись перспективы и дальше расти. В приказчики. А то и до своей сапожной лавки.

Так что рассказ про Ваньку Жукова Антон Павлович написал немного грустный, немного забавный. Но с большими перспективами. Как и положено в Рождество.

Свежие комментарии